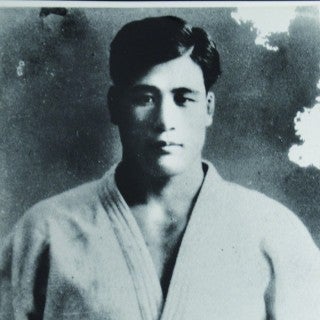

木村の前に木村無く、木村のあとに木村無し

これは戦前、戦中、戦後を通して最強と言われた鬼の柔道家と呼ばれた木村政彦を讃える言葉です。

この

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』

を読んでいる内に何故か死んだオヤジの木村評を思い出した私でした。

※力道山と木村政彦

子供の頃、葛飾に住んでいた私は当時四ツ木にあった柔道場へ通っていたものですが、ただでさえ酒乱の気のあるオヤジは仕事より帰ってきての晩酌時、酒で据わった目をこちらに向けて「お前も柔道なんてやって何になる?昔な、木村の前に木村なしなんて言われた柔道の木村がプロレスで力道山と勝負して、初めは木村が力道山を背負い投げで鮮やかに投げ飛ばしたりもしたが、プロレスは『一本や技あり』で終わる柔道でもあるまいし、空手チョップで滅多打ちにされて木村なんて味噌糞にやられたんだぞ、服を着ていれば柔道は強いが裸のプロレスには通用しない」などと私に言ってきたものでしたが、本当はこんな標準語の話し方ではなく、秋田北部出身のオヤジは終生強い秋田弁で話していたもので…

「へばや~(言葉のつなぎに使う)」「まんつ、まんつ(まあまあ)」「んががや(お前が)」「わいーさっさっ💢(怒りの動詞)」と言う様な訛りが会話には必ず付いたもので、その言葉を記憶から文章に変換しようと思っても出来るものではありません(笑)

秋田の寒村で貧乏な家庭に育ち、中学では相撲部だったオヤジにとっては相撲取りからプロレスラーになった力道山(最高関脇在位)は神格化されたものもあった様で、この力道山対木村政彦の話しは子供の頃に何度も聞かされた記憶があるものです。

時代は令和、それでも木村政彦の名前を記憶する多くの人にとって、その名は「昭和の巌流島」と言われた力道山との対決で無残に敗れた柔道家として記憶されてきたに違いありません。

この本はこのフェイスブックでも繋がる友人が、わざわざアマゾンで購入し寄贈してくれたものですが、久しぶりにスピリチュアルを離れ(笑)肉厚な本を読んだ様な気がしたものです。

著者、増田俊也の視点から眺めた木村政彦と言う一人の柔道家の半生を描いたドキュメンタリータッチな内容にも面白いものがありますが、昭和初期、やはり鬼の柔道家と言われた牛島辰熊と木村との出会い、牛島塾での睡眠3時間、1日10時間に及ぶ猛稽古など、今の時代では到底採用されないであろう地獄の練習の日々、そんな中にも見せる木村政彦のやんちゃな悪童ぶり、師である牛島辰熊との絆の深さを思わせるエピソードなども綴られているもので、全日本選手権13年連続保持、天覧試合優勝3回も含め、15年間不敗のまま引退した木村の柔道歴と言うものは戦中派とも言えるもので、その絶頂の時期を戦争にとられ、終戦直後など闇屋(闇市への卸し)として過ごさければならなかった時期などが武道家として空白の時期を為し、かえすがえすも不運の様に映るものです。

しかしながら不承不承の軍隊でも上官に反抗しギャフンと言わせてしまう様は映画「兵隊やくざ」を見ている様で痛快でもあり、極道渡世の人間との交流なども描かれており、力道山に負けた直後などホテルにいる木村に電話が入り『掟破り』をした力道山に若い衆を向けて殺す旨の了解を取り付け様とするヤクザを木村が止める一幕などもあり、後に極道社会の重鎮と呼ばれる親分に木村政彦が可愛がられている様子なども浮き彫りに…これは力道山も同様で、地方興行が付き物の当時のプロレス(相撲、歌手、芸能全て)などその土地の縄張りを持つヤクザに『ローズを通す』(挨拶、筋を通す意味の隠語)のが常であり、立ち上げたプロレスの団体の理事や役員に堂々と極道渡世の面々の名前が列記される時代であり、現在取り沙汰されている宮迫博之の闇営業など当時はどこ吹く風の常態化したものがあり、現代とは隔世の感があると言わざるを得ません。

※牛島辰熊と木村政彦

また民族派的な思想家でもあった牛島辰熊が時の総理大臣、東條英機の暗殺を企て木村政彦に実行させ様としていた件なども書かれており、決行直前、東條内閣が総辞職していなければ実行に移していた可能性が大で、そうなれば木村政彦は全く違う人生を歩んでいたに違いなく(牛島は自決を覚悟)柔道家などではなく右翼民族派の先生として崇められる様な存在になっていたかも知れないのです。

やがてそうした牛島の右翼的な思想に惹かれる様に後の極真空手の創始者大山倍達なども現れ、木村を武道家として尊敬し兄の様に慕っていた姿なども描かれているもので、空手家でありながら

「一対一の密室でならば柔道が最強」

と空手と柔道をミックスした現在の総合格闘技の原型に理想もあった様で、柔道場に通い柔道の有段者だった事なども書かれている他、大山倍達の『アングル』虚実にも触れていてとても面白いものがあります。

私が極道当時など極真の大山館長と聞けば、その昔、終戦直後から戦後の高度経済成長期に極道の世界で「殺しの柳川」と言われた柳川次郎元組長(本名:梁 元鍚、解散、死去)をセットで思い浮かべたものでしたが、終生、義兄弟として、また極真会館の相談役として、金銭的な問題からトラブルの解決までを柳川氏に大山館長が頼んでいた事は知る人ぞ知るところであり、在日韓国人としての絆もそこには当然あるのでしょうが、戦前、戦中、戦後に渡る差別の歴史もあってか朝鮮半島出自の歴史を隠す事に於いて大山倍達、力道山に共通するものがあった様です。

力道山と木村政彦の一戦に於いて無残に敗れた木村のリングサイドで涙ながらに大山倍達が「力道の野郎、俺がこの場で挑戦する!」と激昂し周囲が止める一幕などもこの本では描かれており、点と線を結ぶ様に武道や格闘技で一時代を築いた群雄が惹かれ合い、そして離反して行く様なども詳細に描かれており、大山倍達などもこの力道山戦を境に木村政彦から遠ざかってしまうのですが、それでも晩年に至るまで『木村政彦は凄い。あんな凄い男はいない。ずっと私の憧れだった。あんな強い男は絶対にもう出ない』と弟子に言うほどその評価に変わりは無かった様で、弟子に木村政彦の自宅まで本を届けさせたりと、本当は会いたかったであろう心情を覗かせるものがあり、人間らしさを感じさせるものです。

戦前、戦中の柔術から柔道への変遷、戦国時代より100以上もあったと言われる古流柔術の諸流諸派を武徳会、高専柔道、講道館が吸収し競合して行く中で戦国時代の武術としての組討ちそのままに寝技重点の武徳会、高専柔道(今の柔道とは異質、総合格闘技の原型を為している)が占領軍GHQより解散命令を受け、「柔道は武道にあらずスポーツである」と置き換えた講道館だけが戦後一人勝ちして行く様子も鮮明に、戦後、武術、武道としての柔道を復活させ様と講道館に対抗するかの様に柔道家が挑み潰えて行く姿なども描かれており、私なども中学まで柔道をかじりましたが、団体戦ともなれば先鋒、次峰、中堅、副将、大将の五人の対抗戦で行うもので、それが戦前、戦中の柔道など15人の勝ち抜き制、現代の「技あり」「有効」「効果」などと言うポイント制ではなく、一本を取るか、締めや関節技でギブアップさせるかの究極の勝負で試合時間も大将戦など20分も取るなど、延々と寝技の応酬となり一試合終えるだけでも半日を要したと言われるその試合は現代の柔道とは異質のものと言わざるを得ません。

終戦後、闇屋などをしながら警察で柔道を教えるなどして生計を立てていた木村政彦の元へ師である牛島辰熊より『プロ柔道』への参画を求められ、参加したところから柔道家木村政彦の人生が大きく稜線を描きだしたのかも知れません。

興行としても一定の成功を収めながらもその途中で木村は牛島を裏切るかの様にプロ柔道の新団体を立ち上げ、ハワイへ遠征するなどして牛島と木村、師弟の間に亀裂が入り関係も疎遠になって行き、木村はその流れでそのままに妻斗美の難病にかかる高額な薬代の支払いなどの事情もあり『ブック(台本)』と『アングル(場外での闘いまでを含めた台本)』で成り立つプロレスの収入が良い事に着目し活路を見出だして行こうとします。

木村政彦はプロ柔道家としてブラジル遠征時にはグレイシー柔術の創始者エリオ・グレイシーとの一戦にも勝利を収めているもので(関節技で骨を折られてもギブしないエリオも凄い)

これから約半世紀後の90年代前半から2000年代前半にかけて総合格闘技の世界で「最強」と呼ばれることも多かった、ヒクソン、ホイス、ヘンゾなどグレイシー一族に多大な影響をあたえたとするエリオ・グレイシーの談は下記の通りですが、一族最強と言われたヒクソン・グレイシーなど昭和29年に行われた力道山対木村の動画を見せるとショックを受けた様子などもコメントと共に載っていたものです。

そして、この本の核心の部分でもある力道山対木村の対決となるのですが、戦後日本のプロレス創生期に於いては極道世界から政財界のフィクサー、正力松太郎の名前までが出てくるもので、外国のレスラーなどを空手チョップで倒し、戦後日本の復興を象徴するかの様な力道山に人気が集まり、全盛期は過ぎても、いまだ柔道王の呼び声高い木村政彦と力道山のタッグに向けられたのも時代の要請と言うものもあったのかも知れません。

でも、当初は力道山とタッグを組んでの参戦を拒んでいた木村も前述の妻斗美の高額な薬代に背に腹は変えられぬ事情もあり、自分を安くは売らないプライドもそこに生じてか、当時としては破格のファイトマネーを力道山側に要求したもので、これが仇となり、自らがオーナーでトップレスラーでもある力道山からすれば『ブック(八百長を含めた台本)』のあるショーとしてのプロレスを成り立たせる上で高額のファイトマネーを払っている木村政彦を自分の引き立て役、簡単に言えば負け役に持ってくるのは当然と言えば当然であり、

力道山と木村のタッグによるシャープ兄弟との連戦など試合を重ねる中で『強い力道山』『弱い木村政彦』のイメージが国民の間に定着する事ほど木村にとってプライドが傷付けられるものは無く、かと言ってプロレスがセメント(ガチの勝負)などではない事は充分に承知している木村であり、この本には書いてはありませんが、年長の木村にたまに勝ちを譲るなどの配慮を力道山に欲していた部分もあったに違いなく、コンビを解消し「真剣勝負なら負けない」と力道山に挑戦状を叩き付けた様な格好にはなっても、最後まで力道山と腹を分かち合いたいと望む人の良さが木村には窺えるもので、こうした部分が試合前の腹の探り合いの様な料亭での話し合いで『初戦引き分け』その後は『交互に勝ちを収める』事を確約した『念書』を木村だけが取られる後手となって現れているもので、力道山が木村に対して一物あるのは明らかであり、試合当日、どこかのタイミングで力道山がセメントを仕掛けてくる事を大山倍達などは嫌悪感と共に察知していた様なところがあるのですが、当の木村は試合に備え身体を作る事もせずデリケートに過ごすべき試合前日なども一人で一升と四合ほどの日本酒とビールを4、5本も飲み干しているのであり、力道山をナメてかかっているとしか思えないものがあります。

そうして迎えた試合当日、当時は家庭にテレビが普及している時代ではないものの、屋外と言わず店先と言わずテレビの設置してある場所に人が群がり、視聴率は100%全国民注視の試合だった様で…試合の結果は惨憺たる公開リンチの評が出るほどの木村の惨敗、柔道の鬼としての功績もキャリアも全て奪われた瞬間であり、かたや力道山はこれを機にプロレスの世界で一人勝ちをして行くスターにのしあがり『昭和の巌流島』のたとえの如く明暗をくっきり分けた試合となった様です。

スポンサーから金を引き出し何が何でも『興行としてのプロレス』を成功させ様とする力道山にとって、不世出の柔道家、木村の名声さえ食い潰して這い上がろうとするその覇気が試合の結果に現れているもので…

試合後、八百長論議が世間で高まるに連れ、力道山に木村が渡した念書をかざして『木村から引き分けを持ちかけてきた』と力道山が木村をバッシングする事で溝をさらに深め、プロレスや力道山のイメージに傷が付く事を懸念したフィクサーの仲介で力道山、木村の間で手打ち式が行われたものの、何ら心通うものなく力道山の横柄さだけが目立つ席となり、ここでも木村は金で面を叩かれた格好となり、屈辱の上塗りとなったものですが、どうしても力道山を許せぬ木村は短刀を懐中に力道山を付け狙う日々もあった様です。

この件まで来るとこの本も後半なのですが、果たして木村はこの力道山との試合に『ブック』のあるプロレスとして臨み、力道山のブック破りにしてやられたのか?と言う事や『セメント(ガチの勝負)』で勝負したら本当はどちらが強いのか?までを含め、武道家やプロレスラー、格闘家の意見を著者がインタビューして行くものですが、木村寄りの論調でスタートした著者である増田俊也の葛藤がこの段にくると見て取れる様でもあり、多くの意見が用意周到で試合に臨んだ力道山と違い、練習らしい練習もせず身体を作る事もしなかったこの日の木村のコンディションでは、寝技に持ち込めば勝てたかも知れないが、空手チョップに似せた力道山の掌底打ちは強力であり(木村の当て身は禁じられていた)先に一発喰らえば木村がやはり負けた可能性を大とする意見も多く、また力道山ばかりでなく木村もどこかのタイミングで得意の腕絡み(関節技)や寝技などへ移行するなどして、セメント(ガチの勝負)への切り替えを充分に認識していたものの、先に仕掛けてきた力道山になし崩しにされてしまったと推察する著者の意見には納得出来るものさえあります。

選ぶ言葉に違いはありながらも、そのどれもが、この日

『鬼の柔道家木村政彦』としてリングに立っていない事が敗因だった

と暗に指摘しているもので…

その後の木村は日本から姿を消す様に海外で単独プロレスの試合をするなどしていたものですが、帰国後は故郷熊本に帰り半ば失意の日々を過ごすも、ある日疎遠になって久しい師匠、牛島辰熊が木村の元を訪ねてきて、母校、拓殖大学の柔道部の監督として柔道の世界に復帰する事をすすめてきたもので、この辺りから木村を支える妻斗美の愛情と共に木村の心に平和を伴う光が射し始めるものが見て取れる様であり、師匠の牛島にしても自分をないがしろにして世間の注目を浴びる木村に嫉妬の念を募らせた様で、力道山との試合前日など力道山のジムに木村封じのレクチャーに訪れるなどの不可解な行動をしているもので、師弟の間で大きな『赦しのレッスン』を生じさせた事、師と弟子、それは絆に結ばれた素晴らしい時期を過ごそうとも、やがて離反したり反目したりないがしろに合うなどの因果を生みやすい『契約』と言う因果律に支配されている事、人間はいつまでも師の思惑通りの弟子などでいる事をやめてしまう生き物であり、それが円満の内に行われるか、それともハードなものになるのかだけの違いがあるだけなのかも知れません。

極真空手の創始者、大山倍達などもこうした師弟の情義にもとる様な牛島の行動に憤慨するかの様に牛島、木村とも絶縁するのですが、その大山倍達にしてもその後心中穏やかに過ごすばかりの人生ではなかった様で、弟子の離反や誹謗中傷なども相次ぎ、大山倍達の死後、極真空手の分裂劇などまだ記憶に新しいものがあります。

拓殖大学柔道部の監督に就任した木村はやはり鬼の柔道家としての力を発揮した様で、全国大会で優勝に導いた他、全日本選手権で優勝した岩釣兼生を育成するなど、多大な功績を残し高齢と共に勇退し故郷熊本で妻斗美とひっそり暮らす余生だった様です。でも、その時に至っても、とうの昔に極道に腹を刺されて死んだ力道山に対する葛藤と言うものは持ち越していた様で、当時作家だった猪瀬直樹が木村政彦にインタビューした際に「力道山を自分が念で殺した」と受け答えしているもので、物理的にあり得ない事を猪瀬直樹が指摘すると『額に殺の文字を書いて呪い殺した、何ならあんたにも試して見るか?』と答える木村に猪瀬も不気味なものさえ感じた様で、こんなところにも力道山との出会いそのものが木村政彦に取って生涯最大の『赦しのレッスン』だったものを感じるばかりです。

私は木村政彦の妻斗美が木村の最晩年(大腸がんで75歳で死去)二人でよく歩いたと言う散歩道を歩いている時に斗美に「これで良かったんだよな」(これを熊本弁で)とぽつりと呟いた記憶を話す動画を見たものですが、妻斗美の献身と優しさあればこその木村の晩年を感じるもので、私はこの本を読み終えるにあたり、不思議と武道家と言うより極道の顛末記を読んでいる様な感があり、そう言えば極道も武道家も行者も(笑)似た様なエネルギーの鋳型を持つ人間の多い事など、それぞれがストイックな一面を持つ世界ゆえか、そんな事が思わず思い出されたものです。

それにしても柔道家でもある著者増田俊他の木村政彦への敬慕の念を強く感じるこの本は表装の若き日の木村政彦の写真が遺影の様にひっそりと墓前に供えられる最上の供物の様に思えた愚僧であります。

【格闘家の証言】

※Webより引用

遠藤幸吉 柔道家。120Kgの巨漢で大山倍達とアメリカに渡りプロレスラーと試合をしたことで有名。のちにプロレスに転向して力道山とタッグを組む。「それは君、強いなんてもんじゃないよ。(中略)実際に稽古をつけてもらった私たちから言わせてもらうと、木村さんの強さは別格です。組んだ瞬間、石みたいに硬くて動かないんです。巨大な岩みたいにまったく動かない。(中略) でも動かないんだから、一センチも動かないんだから、どうやって崩せっていうの。崩せないんだから技もかけられない。」

大山倍達も実際に木村の試合を観戦しているが「木村の全盛期であればヘーシンクもルスカも3分ももたないと断言できる」と述べている。

エリオ・グレイシー「私はただ一度、柔術の試合で敗れたことがある。その相手は日本の偉大なる柔道家木村政彦だ。彼との戦いは私にとって生涯忘られぬ屈辱であり、同時に誇りでもある。彼ほど余裕を持ち、友好的に人に接することができる男には、あれ以降会ったことがない。五十年前に戦い私に勝った木村、彼のことは特別に尊敬しています」

塩田剛三「 まあ、今の若い人間にそれだけ稽古をしろと言っても無理だろうな。

今の柔道の連中じゃ、木村にはかなわない。 今やらしても、山下や斎藤あたりはコロンコロンやられるよ。

大外刈りひとつとっても、切れが違う。 今のような体力の競い合いじゃなくて、木村は技で投げていた。 どんなでかい奴でも、一発でふっとんでいたからな。」

木村さんは最強の柔道家です。

昭和23年全日本選手権覇者で

現役時代に何度も木村と闘った松本安市さんはこう語っています。

「講道館柔道の歴史で化け物のように強い選手が四人いた。

木村政彦、ヘーシンク、ルスカ、山下泰裕。

この中で最も強かったのは木村政彦だ。

スピードと技がずば抜けている。

誰がやっても相手にならない。」と。

合掌